Il batterio del tartufo: Rhodopseudomonas

Il batterio del tartufo: Rhodopseudomonas

Il batterio del tartufo: Rhodopseudomonas – C’è decisamente un gran numero di attori che intervengono nella vita del tartufo, dalla spora al micelio, fino all’apice delle radici micorriziche e la fruttificazione uno di questi è il Rhodopseudomonas.

Un’interessante caratteristica delle colture miceliane è la loro sistematica associazione con batteri appena visibili a occhio nudo, ma ben visibili al microscopio stereoscopico sotto forma di colonie a seguito della crescita radiale delle ife. Molteplici prove sono state realizzate in differenti condizioni, in presenza o assenza di antibiotici, per tentare di eliminare il batterio, ma senza successo: la contaminazione ricompariva o il micelio perdeva la sua capacità di crescita. Similmente, il batterio perdeva rapidamente la sua capacità di crescita in seguito a un primo isolamento.

Si è dunque rivelato difficile realizzare dei test di specificità batterio-micelio e di analizzare il meccanismo di interazione tartufo/batterio in assenza di una coltura miceliana pura. È tuttavia possibile ridurre la proliferazione batterica modificando alcune condizioni di coltura (pH, coltura liquida), ma la proliferazione batterica, inizialmente mascherata, si ravviva sistematicamente una volta tornati alle condizioni iniziali. Questa cooperazione tra funghi e batteri sembra dunque essere obbligata.

Bisogna sottolineare che è stata realizzata una caratterizzazione molecolare e constato che tutti i batteri delle n colture appartenevano a uno stesso genere, Rhodopseudomonas, pur essendo, nella maggior parte dei casi, distinguibili gli uni dagli altri.

L’origine ascocarpica delle culture miceliane fa pensare a un’origine ugualmente ascocarpica di questi batteri Rhodopseudomonas.

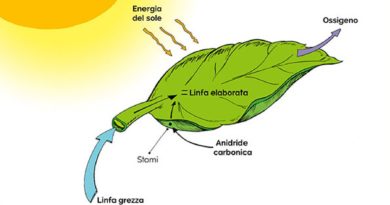

La loro costanza tassonomica, nonostante i momenti e i luoghi di raccolta siano molto diversificati, sembra indicare una selezione privilegiata di questo genere batterico durante la formazione dell’ascocarpo. Il genere Rhodopseudomonas non è sconosciuto ai microbiologi che si occupano di tartufi: assieme al suo assai simile vicino Bradyrhizobium, all’interno della famiglia delle Bradyrhizobiaceae, è un batterio molto ben rappresentato negli ascocarpi dei T. melanosporum o associato agli apici ectomicorrizici Il genere Bradyrhizobium è anche conosciuto come partner privilegiato di numerose leguminose (come per esempio soia, arachide, niébé) con le quali forma una simbiosi essenziale al funzionamento degli ecosistemi sia selvatici che coltivati: come nel caso dell’azotofissazione derivata dalla simbiosi, che appare nelle leguminose grazie alla presenza di organi radicali – i noduli o le nodosità – all’interno dei quali il batterio si sviluppa e trasforma l’azoto presente nell’aria – gas estremamente inerte – in ammoniaca, sostanza nutritiva facilmente utilizzabile dalla pianta. In cambio la pianta fornisce al batterio all’interno del nodulo gli zuccheri derivati dalla fotosintesi.

La specificità della presenza accertata di questi batteri nelle varie modalità del ciclo vitale del tartufo, sia in assenza di simbiosi (coltura miceliale), negli apici delle radici micorriziche e ascocarpi e le funzioni particolari a lui associate, è particolarmente interessante per i microbiologi.

All’interno dell’ascocarpo del T. magnatum, hanno mostrato che la fissazione dell’azoto era una funzione dei Bradyrhizobium che colonizzavano l’ascocarpo. Gli autori suggeriscono che la fissazione dell’azoto può avere un ruolo nella maturazione dell’ascocarpo.

Fonte: Il tartufaio Italiano