Delli tartuffoli

Delli tartuffoli

Il tartufo ne: IL “CLYPEO DEL GENTILHUOMO” – VINI E CUCINA DEL PIEMONTE SEICENTESCO IN UN TRATTATELLO INEDITO a cura di Gianluigi Bera, pubblicato nel 1996.

Esso frutto molto prodigioso vuol si dalli antichi cagionato dal fulmine che s’abbatte alla terra. Quasi alli fongi parente, e tuttavia da questi disaffine per temer l’aere e la luce, e starsene ascoso, non so farmi ragione di quelli Scrittori che lo vogliono fungo affatto, si ben subterraneo.

Truovasi per tutto in Piamonte dè buoni tartuffoli, e massimamente in l’Astesana havvine maravigliosa abundanza, onde tutto il paese ne resta grandemente provisto, e fassene qualche estratione col Milanese, massimamente per le tavole dè più grandi e golosi potentati. E’ questo frutto di nissuna conseguenza al vitto et al stomacho, e l’uso che se ne fa ad altro non mira se non a sadisfar il capriccio della gola, e di Venere, sendo assai potente e stimato nel muovere l’appetiti virili, e gagliardamente sostenerli. Cavasi dalli villani quali per arte finissima, e segni ad essi soli nottorii, reconoscono li luochi ove hanno nascimento, quivi portando li porchi, et alli lor griffi affidando l’opra di rimoverli affatto del terreno (…) I tartuffoli dal volgo chiamati bianchi si bene di color vario tra il beretino et il gialdo,hanno più grato e potente odore, e sono più dilicati a mangiarsi; quelli morelli o cinerini non sono da noi tenuti in gran conto, e li villani non traendone da essi grossi guadagni assai soventi non se ne curano punto.

Usasi mangiar li tartuffoli alle ultime portate, cotti sotto le brasie, con un pocho di sale e pepe, e io stimo eccelente et assennata simile usanza, assai più di quanto li gran cuochi van praticando col farne inusitate vivande, sapori, suppe ove per l’impiego di matterie difformi, e discordanti, le qualità prime del frutto vanno ascondendo sotto l’orpelli delli loro artifizii. Stimo per convenevole la tarta che si fa con l’ova dibattute, parmesano grattato, latte, et assai d’essi tartuffoli a fettoline, fatta prendere e sodare nel tiano col botiro disleguato, come anco assai perfetta suol esser la frittata d’essi fiurutti, o se veramente vuolsi fare cosa galante la tregea di tartuffoli, ove li frutti inviluppati di pasta fatta di chiara d’ova battuta, farina e zucharo sono cotti col botiro disleguato.

Commenti e note a cura di Gian Luigi Bera.Il trattatello

di Messer Prato, autore del Clypeo, aggiunge un ulteriore capitolo alla già vasta storia del tartufo piemontese, e pur non dicostandosi molto da quanto affermato da altri scrittori suoi contemporanei o predecessori, ci fa conoscere sia pure per sommi capi alcune convinzioni di un nostro antico corregionale.

Piuttosto scettico nei confronti dei professoroni dell’epoca che sostengono (giustamente) trattarsi di un fungo sotterraneo, a denti stretti ammette che, insomma, una qualche parentela ci sarà anche, tra funghi e tartufi, ma piuttosto alla lontana vista la predilezione dei primi per l’aria aperta ed il tepore, e dei secondi per la terra buia e fredda.

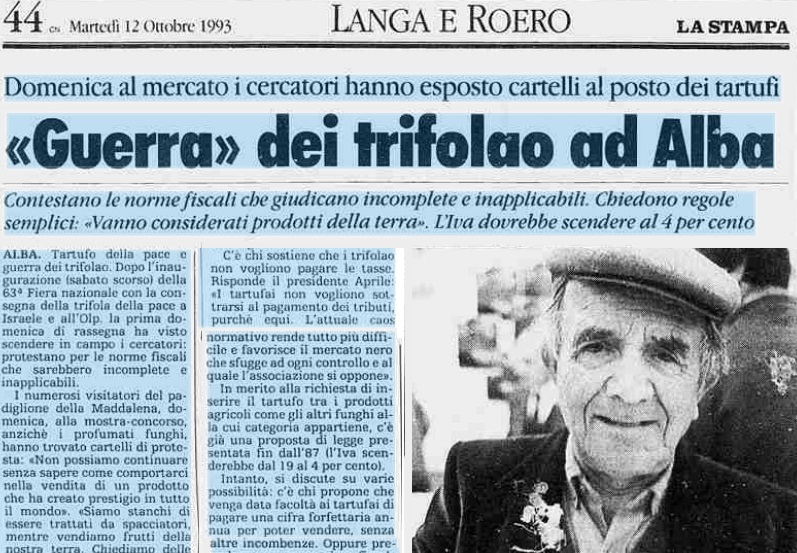

Tutto il Piemonte rigurgita letteralmente dei preziosi funghi, al punto che i piemontesi possono permettersi il lusso di snobbare quelli neri, ritenuti di mediocre qualità, a favore dei bianchi più delicati e profumati.

Asti anche all’epoca è il centro di maggior raccolta, al punto da consentirne commerci non solo con le altre città sabaude, ma anche con gli Stati circostanti. La Città rifornisce di trifole (spesso a titolo di gentile omaggio) la tavola del Duca di Savoia, e ne manda in dono ai potentati dell’epoca, spesso per accompagnare suppliche o petizioni. Così nel 1575 un certo quantitativo di trifole viene mandato al Governatore di Milano duca di Ayamonte pregandolo di voler ridurre le pretese di legna da ardere avanzate dal presidio d’occupazione spagnolo.

Come tutti gli italiani antichi, anche i piemontesi sgranocchiano (beati loro!) i tarufi cotti sotto la cenere per una decina di minuti, facendone un delizioso snack per chiudere il pranzo in bellezza dopo il dessert, quando in genere si servono vini dolci, aromatizzati o liquorosi accompagnati da confetti, dolcetti secchi e canditi che hanno il compito di purificare l’alito e combattere la pesantezza di stomaco.

I grandi cuochi, del resto, hanno già iniziato ad utilizzare la trifola

per farne manicaretti più o meno elaborati, pasticci e torte, con la riprovazione abbastanza condivisibile di Messer Prato, il quale ritiene le qualità intrinseche dei tuberi assai più preziose ed importanti delle smanie creative degli chef alla moda.